Qu'est-ce que la tétraplégie ?

La tétraplégie se caractérise par la paralysie des quatre membres, le plus souvent causée par une lésion de la moelle épinière.

Quelques définitions :

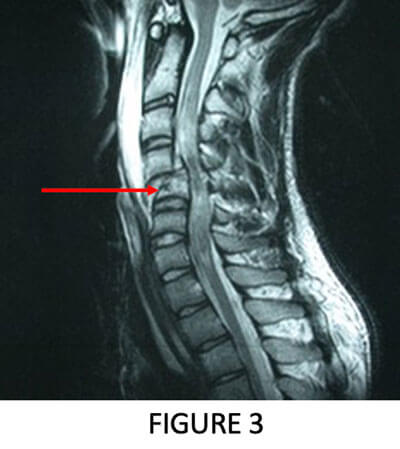

- Rachis (ou colonne vertébrale) : empilement de 33 vertèbres reliant le crâne au bassin.

- Moelle épinière : partie du système nerveux située dans la colonne vertébrale, transmettant les informations entre le cerveau et les organes, et inversement.

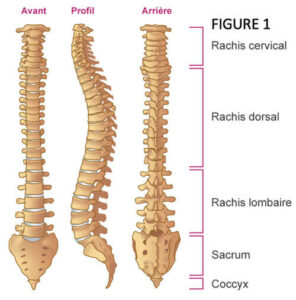

- Canal rachidien ou médullaire : cavité contenant la moelle épinière à l’intérieur de la colonne vertébrale.

- Motoneurone : cellule nerveuse (neurone) qui transmet les ordres de motricité du cerveau et de la moelle épinière vers les muscles, permettant l’exécution du mouvement commandé.

Les nerfs moteurs, ou motoneurones, qui commandent le mouvement des quatre membres prennent leur origine dans le cerveau. Ils se rassemblent à la base du crâne, formant la moelle épinière, et descendent dans un canal formé par les vertèbres (rachis), allant du cou jusqu’au bassin (Figure 1). En fonction de la zone, on distingue le canal cervical, dorsal et lombaire.

Les nerfs moteurs, ou motoneurones, qui commandent le mouvement des quatre membres prennent leur origine dans le cerveau. Ils se rassemblent à la base du crâne, formant la moelle épinière, et descendent dans un canal formé par les vertèbres (rachis), allant du cou jusqu’au bassin (Figure 1). En fonction de la zone, on distingue le canal cervical, dorsal et lombaire.

Chaque motoneurone prend relais au niveau de la moelle avec un deuxième motoneurone (dit inférieur)  qui traverse la moelle, passe de l’autre côté, puis sort du rachis entre deux vertèbres pour se rendre aux muscles qu’il innerve (Figure 2).

qui traverse la moelle, passe de l’autre côté, puis sort du rachis entre deux vertèbres pour se rendre aux muscles qu’il innerve (Figure 2).

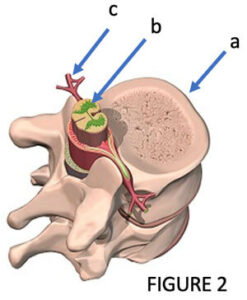

Les traumatismes du rachis, lorsqu’ils sont sévères (fracture, luxation, entorse grave), peuvent entraîner une lésion de la moelle épinière et des nerfs moteurs. Lorsque la lésion est située au niveau du dos (canal dorsal) ou au niveau lombaire, elle provoque une paralysie des deux jambes (paraplégie). Si elle se situe au niveau du cou, elle entraîne une lésion des quatre membres (tétraplégie).

En cas de tétraplégie complète, le patient ne peut plus marcher et ne conserve que quelques muscles actifs, généralement au niveau de l’épaule et du coude. Il n’est plus autonome et dépend des autres pour la majorité des gestes de la vie quotidienne. Parfois, la tétraplégie est incomplète (tétraparésie) : quelques motoneurones encore intacts continuent de fonctionner, entraînant des situations cliniques très variées selon la lésion.