Que peut-on attendre des prothèses d’épaule ?

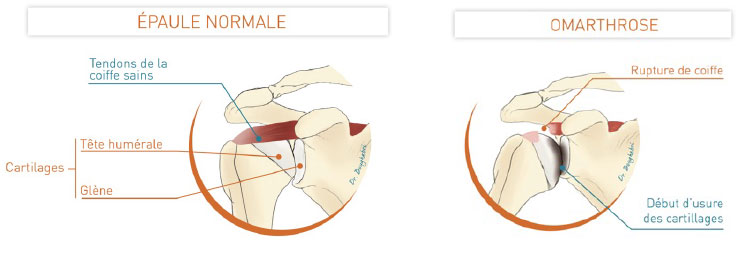

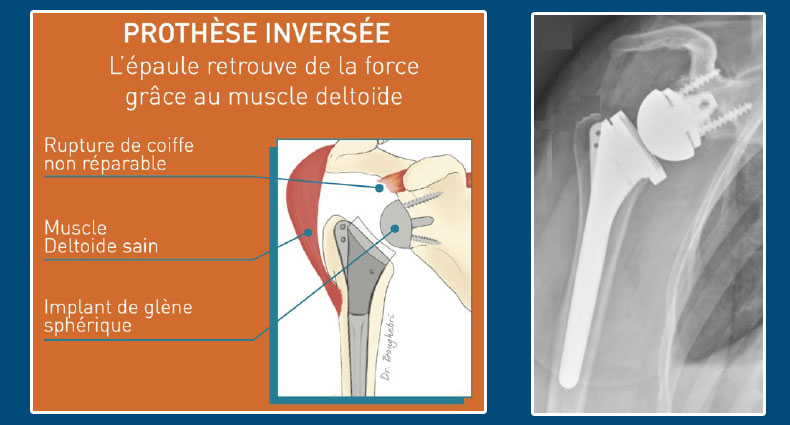

L’objectif d’une prothèse articulaire est de remplacer les cartilages détériorés afin de restaurer une épaule non douloureuse. Les gestes de la vie quotidienne sont améliorés grâce à la récupération de la souplesse et des mobilités dans les mouvements d’élévation et de rotation. Dans les cas d’arthrose avec rupture des tendons de la coiffe, le concept de la prothèse inversée permet de regagner de la force.

Quelle prothèse adopter en fonction de son type d’arthrose ?

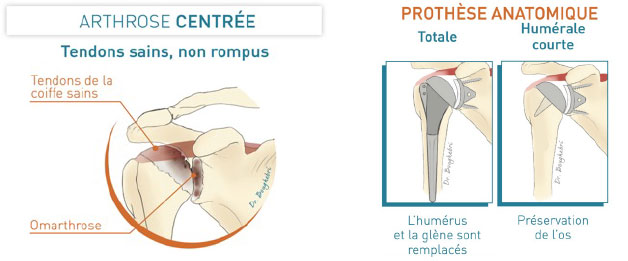

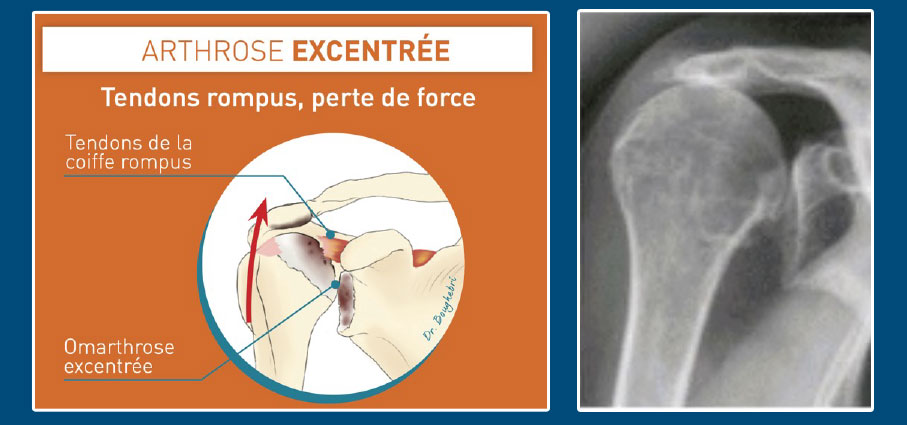

On distingue deux grandes catégories d’arthrose : centrée et excentrée. Chacune de ces formes nécessite une prothèse spécifique : anatomique ou inversée.

Les prothèses se composent d’une structure métallique fixée à l’os et d’une pièce en polyéthylène, un plastique résistant.

Le choix de la prothèse dépend de l’état des tendons de la coiffe des rotateurs et du type d’arthrose, déterminé par des examens d’imagerie comme la radiographie, l’IRM ou l’arthroscanner.

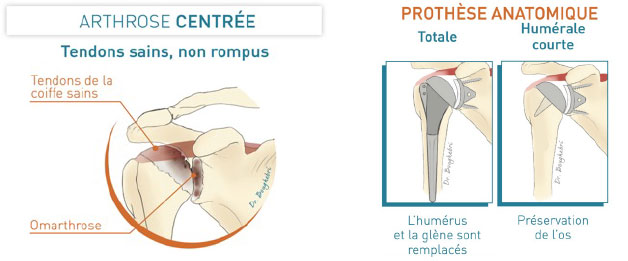

Lorsque les tendons de la coiffe des rotateurs sont sains, l’articulation reste bien centrée malgré l’arthrose. Il s’agit d’une « arthrose centrée » pour laquelle une prothèse totale anatomique permet de restaurer l’architecture de l’articulation. L’épaule retrouve un fonctionnement normal avec les tendons des rotateurs qui sont conservés et fonctionnels.

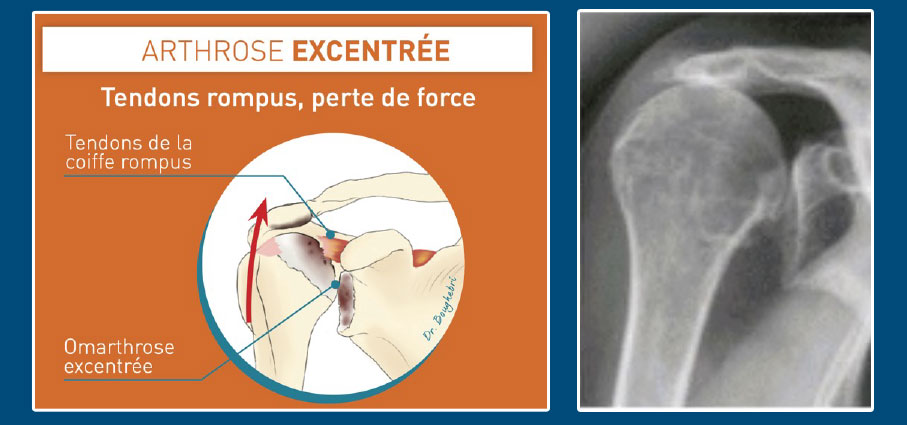

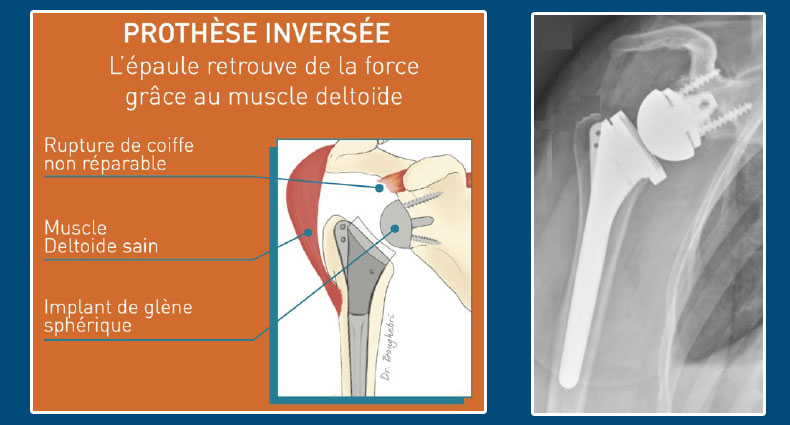

En cas de rupture des tendons, une ascension de la tête de l’humérus par rapport à la glène s’observe progressivement et l’articulation perd son centrage. Ce phénomène conduit à une « arthrose excentrée », qui ne peut être corrigée par une simple prothèse anatomique. Dans ce cas, une prothèse inversée est privilégiée afin de repositionner et déplacer le centre de rotation de l’épaule.

L’épaule peut ainsi retrouver toutes ses mobilités grâce notamment au muscle deltoïde, qui compense la rupture des tendons de la coiffe des rotateurs.

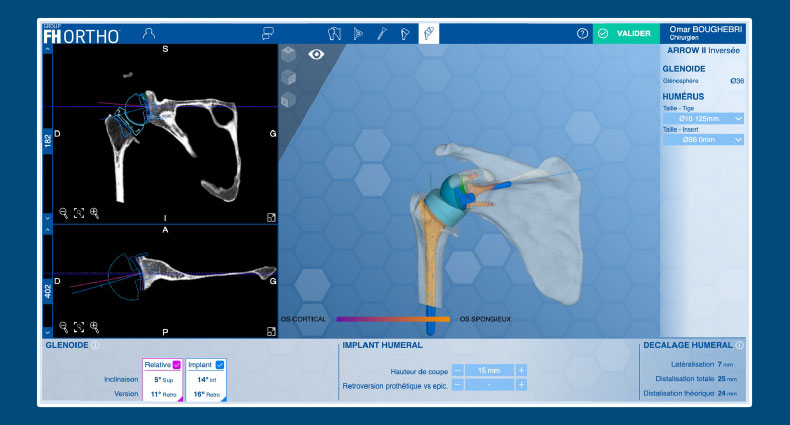

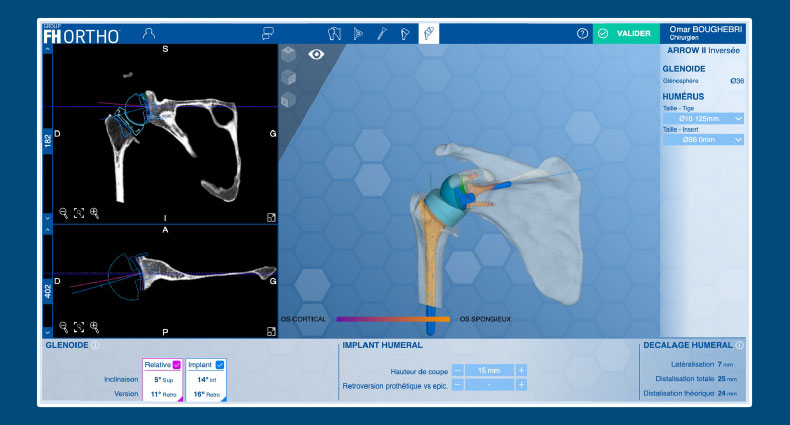

Chaque intervention fait l’objet d’une planification sur mesure à l’aide d’un logiciel 3D, basé sur un scanner de l’épaule du patient. Cette modélisation permet au chirurgien de préparer précisément la pose des implants en tenant compte de l’anatomie spécifique de chacun, garantissant une mise en place personnalisée et optimale.

Dans des cas complexes de « ruptures irréparables massives » de la coiffe des rotateurs, lorsque les tendons sont sévèrement endommagés, un transfert du tendon du grand dorsal peut être envisagé en complément de la prothèse. Cette technique améliore la récupération fonctionnelle de l’épaule.

Les prothèses d’épaule peuvent également être utilisées en cas de fracture grave de l’humérus, lorsqu’une reconstruction de la tête humérale par clou ou plaque vissée n’est pas réalisable.